家づくりの際、子供部屋はどのくらいの広さが必要で、どんな間取りにすればいいのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。

子供部屋は、子供の人数はもちろんですが、使い方や他の部屋との兼ね合いなども関係してきます。平均的な子供部屋の広さや、つくり方のポイントなどをステーツの事例と合わせてご紹介いたします。

- 子供部屋の平均的な広さとは?

- 何歳から子供部屋は必要?

- 子供部屋のメリット

- プライバシーが確保できる

- 収納スペースを確保しやすい

- 学習環境が整いやすい

- 子供部屋のデメリット

- 2階に作ると音や安全面のリスクがある

- 部屋の広さによっては圧迫感を感じることも

- 間取りによっては将来的に使いづらくなることも

- 子供部屋を作る際の注意点とポイント

- 4.5畳以下の場合

- 5〜5.5畳の場合

- 6畳の場合

- 8畳以上の場合

- 2人以上の子供部屋を検討する場合

- 子供部屋の事例

- 事例01:共有スペースを活用したシンプルな子供部屋

- 事例02:作り付けのデスクと収納でコンパクトでも使いやすい子供部屋

- 事例03:集中できるスタディスペースがある子供部屋

- まとめ

子供部屋の平均的な広さとは?

まず、子供部屋の平均的な広さとはどのくらいでしょうか。

アットホームが2022年に調査した「子どものための住まい探しに関する調査」によると、子供部屋の広さは平均6.4畳でした。

一番多かったのが6.0〜6.9畳が56.0%で、その次に5.0〜5.9畳が17.2%、4.0〜4.9畳が9.6%と、7畳未満と答えた方が8割以上と明らかになりました。

具体的には、6畳の中にクローゼットも含めた5.3畳、5.2畳という構成が一番多くなっています。

また、子供部屋の広さを決める時、施主様が子供の時に過ごした子供部屋の広さによっても考え方が異なる傾向があります。

例えば、自分の子供部屋が小さかった場合は、子供部屋はそんなに大きくなくてもいいと考える方が多い傾向があります。逆に、子供の時に大きい子供部屋だった場合は、大きい方がいいと考える場合が多いようです。

何歳から子供部屋は必要?

では、子供部屋は何歳から必要になるのでしょうか。

こちらもアットホームが2022年に調査した「子どものための住まい探しに関する調査」によると、初めて子供部屋を用意したタイミングは6〜8歳が最も多く、その次に0〜5歳が28.5%と明らかになりました。

つまり、小学校低学年ごろに子供部屋を用意することが多いようです。

子供部屋のメリット

子供部屋を持つことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下では、主なメリットを紹介します。

プライバシーが確保できる

子供部屋を作るメリットは、子供自身のプライバシーを守れることです。

成長とともに、自分だけの空間でリラックスしたり、集中して勉強したりする時間が必要になります。また、兄弟姉妹や親と適度な距離を保つことで、家族との良好な関係を維持しやすくなるのも、メリットです。

注文住宅では、子供の年齢や性格に合わせた部屋のレイアウトが可能です。これにより、個々のプライベート空間をしっかりと確保でき、子供の安心感や自立心を育む環境を整えられます。

収納スペースを確保しやすい

子供部屋を設けると、収納スペースを確保しやすくなります。学用品や衣類、おもちゃなど、子供が使う物は意外と多く、専用の部屋があることで整理整頓がしやすくなるからです。

家づくりの段階で子供部屋を検討しておくと、成長に合わせて使い勝手の良い収納を設計できるため、子供自身が片付けやすい環境を作れます。結果として、リビングなどの共有スペースが散らかりにくくなり、家族全員が快適に過ごせる家になります。

学習環境が整いやすい

子供部屋があると、学習環境を整えやすくなります。自分だけの空間であれば、静かで集中しやすい環境を作れるからです。

リビングやダイニングでは、家族の会話やテレビの音が気になることもありますが、子供部屋ならその心配がありません。

さらに、自分のペースで勉強できるため、学習効率も自然と上がります。子供部屋をつくると、子供の成長に合わせてデスクや収納棚を配置し、より快適な学習スペースを設計できます。

子供部屋のデメリット

子供部屋は多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。以下は、子供部屋を設ける際に知っておきたいポイントを解説します。

2階に作ると音や安全面のリスクがある

子供部屋を2階に作ると、音や安全面でリスクが生じます。子供が走り回るたびに、足音が1階に響いてしまうからです。

特に、リビングや寝室が1階にある場合、生活音が気になることも少なくありません。また、子供が2階にいると、1階にいる親とのコミュニケーションが減る可能性もあります。

さらに、個室ができると親の目が届きにくくなるため、万が一のときに大きな事故につながることも。注文住宅では、防音対策や安全性を考慮した設計が必要です。

部屋の広さによっては圧迫感を感じることも

子供部屋は広さが十分でないと、圧迫感を感じることがあります。

部屋が狭すぎると、子供がストレスを感じやすく、リラックスできる空間を作りにくいからです。学習机やベッド、収納家具を置くと、動き回るスペースが限られてしまい、生活動線が悪くなる可能性もあります。

注文住宅なら、家全体の間取りを工夫して子供部屋の広さを確保したり、収納を壁に埋め込む設計を取り入れたりすることで、限られたスペースでも快適な部屋作りが可能です。

ただし、家族のライフスタイルによっては、あえて子供部屋を広くしすぎないという考え方もあります。例えば、家族がリビングに集まる時間を大切にしたい場合、子供が部屋に引きこもらないように、あえてコンパクトな設計にすることもあります。

間取りによっては将来的に使いづらくなることも

子供部屋は、間取り次第で将来的に使いづらくなることがあります。子供が成長し、家を出た後は、その部屋が無駄な空間になってしまう可能性があるからです。

使わない部屋があると、掃除や管理の手間も増えてしまいます。そのため、注文住宅では将来を見据えて設計することが大切です。

例えば、子供部屋を可動式の壁で仕切り、必要に応じて広い部屋に変えられるようにしたり、書斎や趣味部屋として使える多目的な空間にしたりする工夫が求められます。

子供部屋を作る際の注意点とポイント

一般的な子供部屋の広さをご紹介しましたが、子供部屋の広さや間取り、収納などをどのように検討すればいいのか、注意点とポイントをご紹介します。

4.5畳以下の場合

面積が小さい分、建築コストが減りますし、子供部屋をコンパクトにした分、共有スペースを広くすることができます。

ただし、4.5畳以下の小さいお部屋は、家具の配置はもちろんサイズも事前に計画しておく必要があります。ベッドと収納、デスクなどをどう配置するのか設計時に考えておくと安心です。

スペースの都合であらかじめ家具の置く場所が限られてしまいますが、無駄なく有効に面積を使える部屋が完成するというメリットもあります。

また、戸は引き戸にすると省スペースですが、開き戸よりもコストが高くなることと、構造の壁が少なくなること、防音性が劣るという点から、ステーツでは個室に採用するケースは少ないです。

5〜5.5畳の場合

6畳の中にクローゼットなどの収納スペースを入れた、5.3畳(5.2畳)のお部屋は、ステーツでは一番多く採用する広さです。きれいな長方形の間取りになるので、すっきりとした2階の間取りが作れます。

ややコンパクトに抑えつつ、作りつけの収納で使いやすい広さです。シングルベッドとデスクを設置する場合、収納との位置関係は事前に計画しておくと安心です。

収納部分を除いたフリースペース部分が6畳か5.3畳かの違いについては、使い勝手はそんなに変わらないと考えていただいて大丈夫です。

6畳の場合

個室として使う場合、ある程度余裕のある広さです。大きめのクローゼットなどの収納も設置することができます。

ベッドにデスク、本棚も配置できるので、将来ものがある程度増える場合も安心です。

8畳以上の場合

8畳以上の子供部屋は、個室としてはかなり広めの子供部屋になります。

子供が小さいうちは共有で使用し、個室が必要になったタイミングで仕切りをつくって2部屋に分ける場合は、9畳以上あると安心です。

ただし、その場合はコンセントや照明など、あらかじめ仕切ることができるように設計段階で検討しておく必要があります。

2人以上の子供部屋を検討する場合

子供部屋の数によっても、広さや間取りの考え方は異なります。

2人以上の子供がいて、それぞれに個室を与えたい場合、家の間取りによっては同じ広さの部屋を用意しづらいこともあります。

子供部屋の広さは平等にしたいという意見が多いですが、間取りによっては使い勝手は同じでも違う面積の子供部屋にした方が、家全体で考えた時に無駄のない間取りになる場合があります。

また、3人以上の子供がいる場合や、将来的に3人目を検討している場合は、あらかじめ3つの個室をつくる以外にも、あとで分割できるようにしたり、予備室を活用したりするの方法もあります。

以下の記事で詳しくご紹介していますので、参考にご覧ください。

子供部屋の事例

ここからはステーツの事例から、子供部屋の間取りをご紹介します。

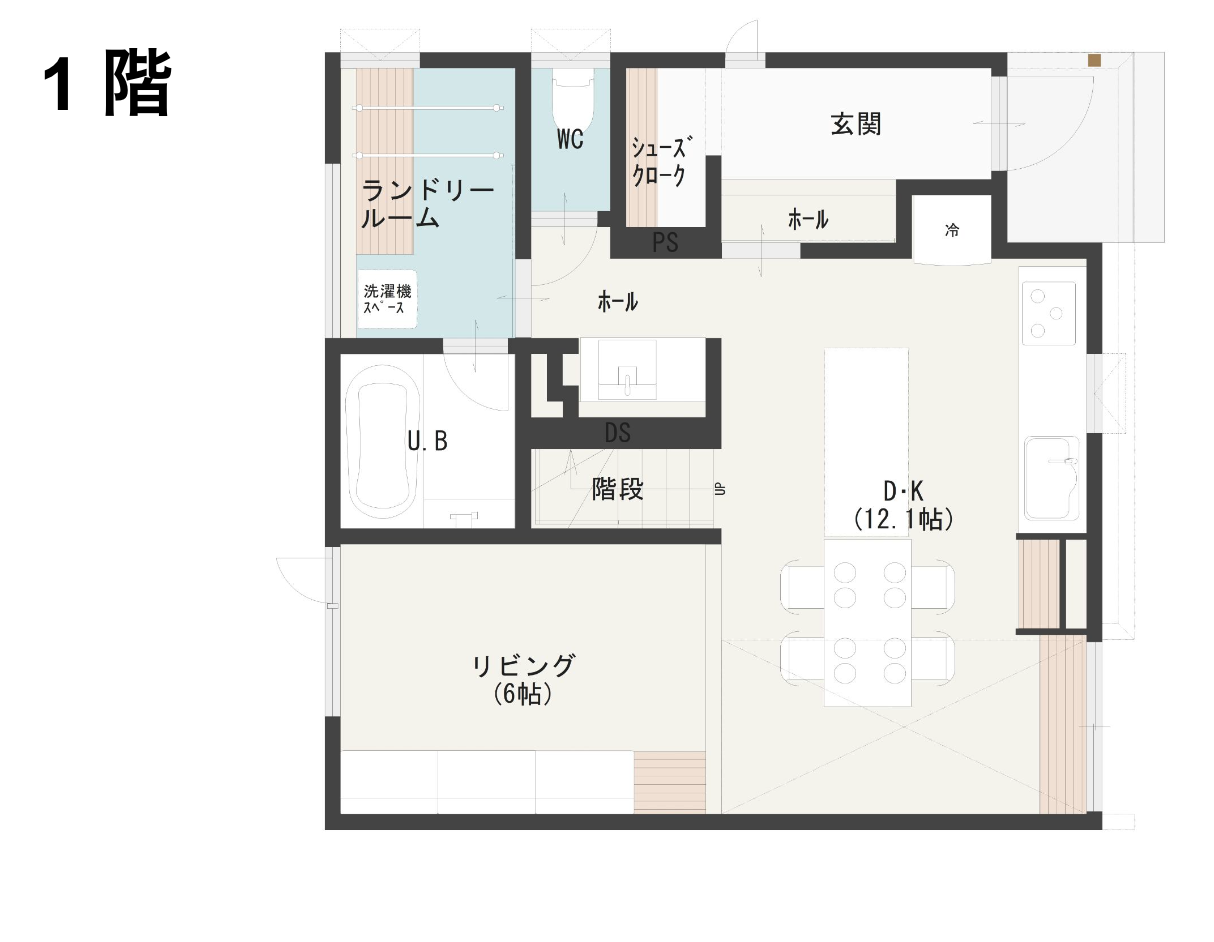

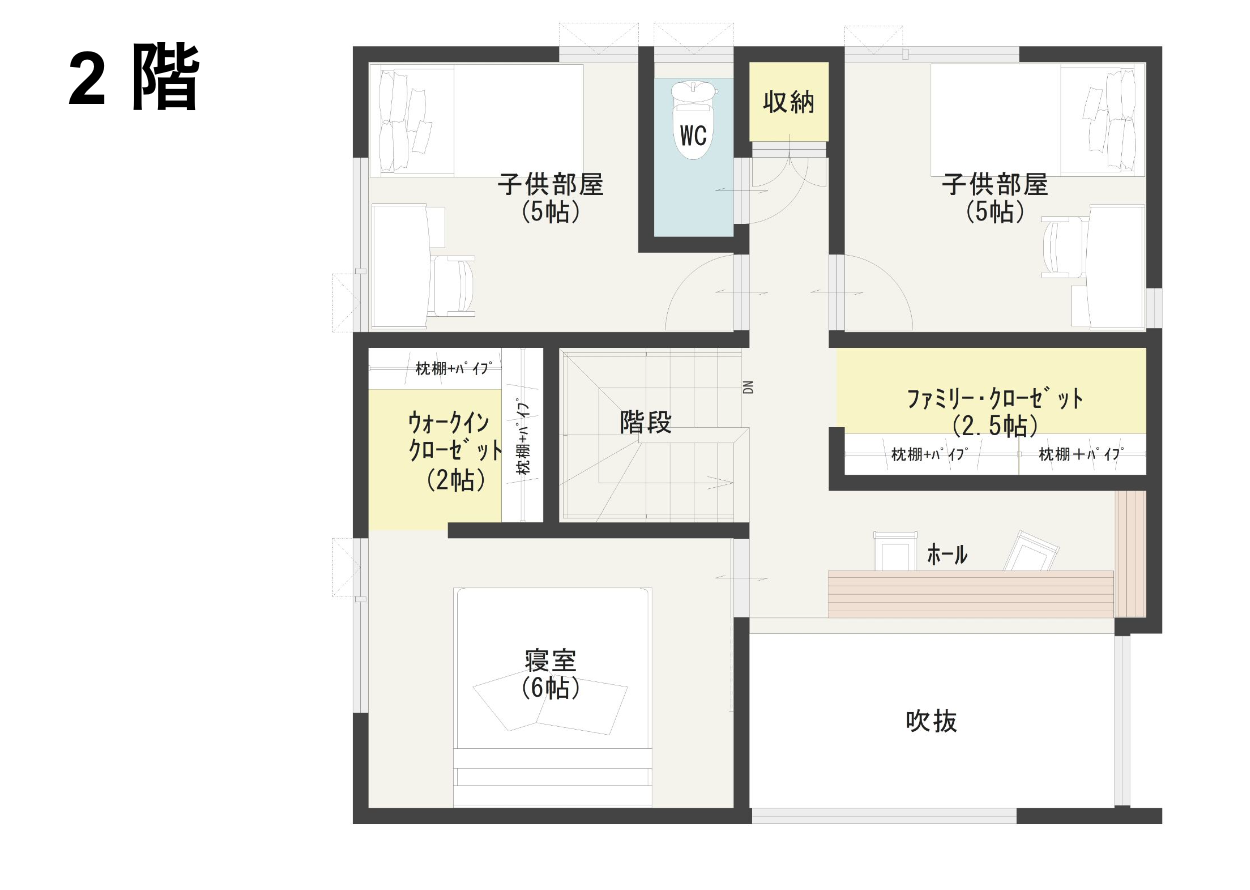

事例01:共有スペースを活用したシンプルな子供部屋

家族構成:夫婦+子供2人

子供部屋の広さ:5畳

1つ目の事例は、将来的には別の使い方もできるように考慮してつくった5畳のシンプルな子供部屋です。

収納や勉強するデスクを子供部屋ではなく共有スペースに設置することで、子供部屋自体はコンパクトでも使いやすくしています。

レイアウトや用途変更のできる子供部屋

「模様替えしやすい部屋にしたい」という施主様の要望で、作り付けのクローゼットを設置せず、入り口以外の壁面は自由に家具やものが配置できるようにしています。

ベッドなどの家具もいろいろな方向に置けるので、模様替えのバリエーションも増えます。

また子供が独立した後は、ゲストルームなど用途を変更して自由に使うことができます。

収納は共有のファミリークローク

シンプルでコンパクトな子供部屋とは別で、子供専用で使える大きめのファミリークロークを設置しています。

自室にクロークを設置しないメリットは、

- 子供部屋に収納を用意する必要がなくなるので部屋がシンプルになる。

- 洗濯した衣類を一箇所にしまえるので家事や片付けの手間が減る。

- ファミリークロークの設置場所を工夫すれば、家族の生活動線が便利になる。

などです。

ホールに設置した共有のスタディスペース

また、勉強する場所も子供部屋ではなく、2階ホールの共有スペースに設置しました。

デスクや本棚もそれぞれの子供部屋に設置すると場所をとられますが、共有のカウンタースペースに集約することで、家族みんなで使えるフレキシブルなスペースになっています。

家族間のコミュニケーションを大切にしたい方におすすめです。

また、子供同士で共有するスペースがあると協調性を学ぶこともできます。

事例ページ:

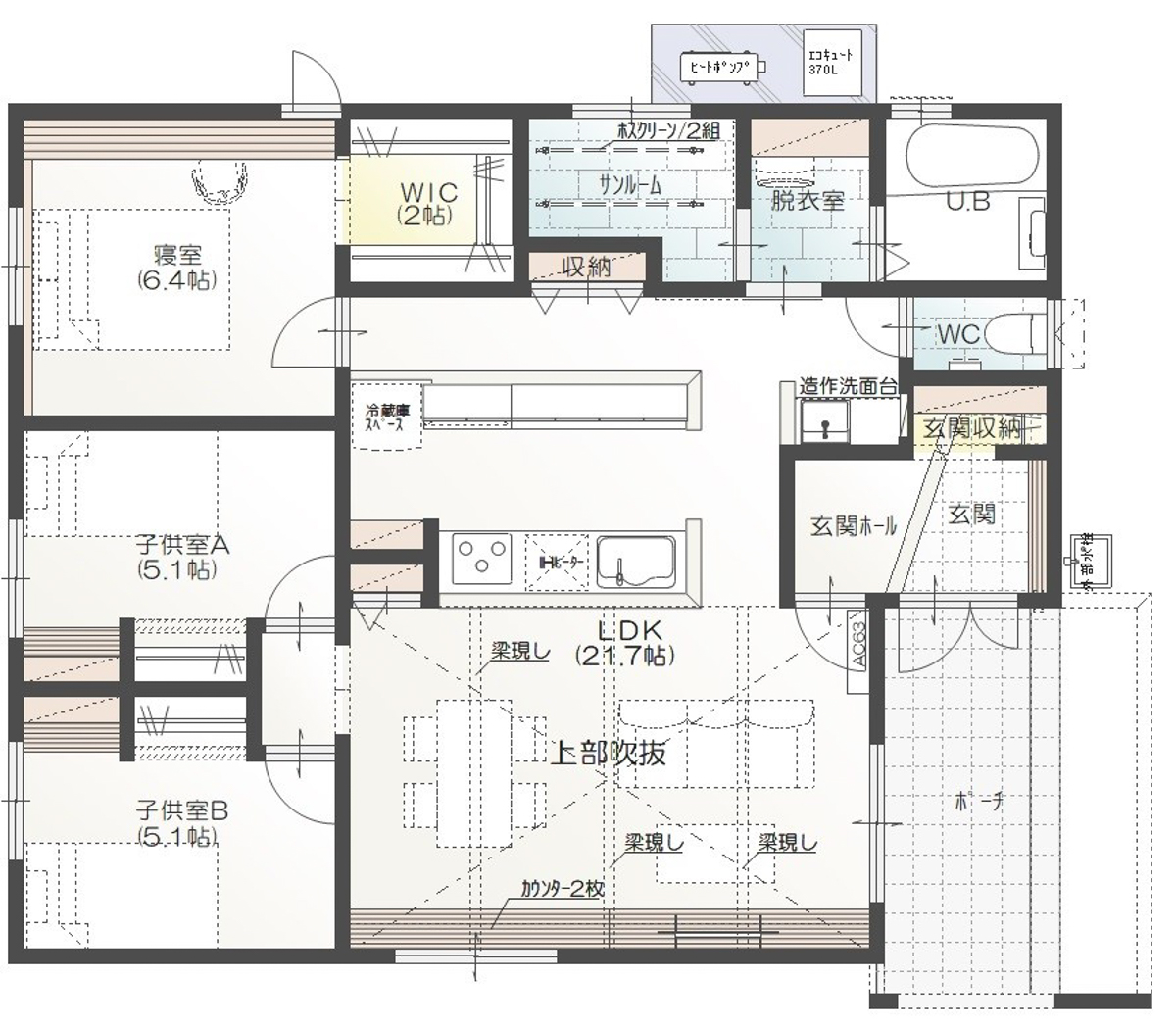

事例02:作り付けのデスクと収納でコンパクトでも使いやすい子供部屋

家族構成:夫婦+子供2人

子供部屋の広さ:5.14畳(収納込み)

2つ目の事例は、25坪のコンパクトな平屋に、5.14畳とコンパクトで使い勝手の良い子供部屋をつくった事例です。

スペースを有効活用するために、収納やデスクを作り付けで設置しています。

スペースを活用するための作り付けのデスクと収納

5.14畳というコンパクトな子供部屋に、収納とデスク、ベッドを配置できるよう、デスクと収納は作り付けで設置しました。

既製品の家具を置くよりも、作り付けの家具や収納の方が部屋を無駄なく使うことができるメリットがあります。

また、色や素材を同じにすれば室内の統一感もできるので、部屋がすっきりして見えます。

建具のないシンプルな収納

収納についてはコストダウンのため建具を設置していません。建具がないことで、部屋が広く見えるメリットもあります。

将来的には収納にロールスクリーンを設置して、友達が遊びに来た時などの目隠しができるようにする予定です。

事例ページ:

事例03:集中できるスタディスペースがある子供部屋

家族構成:夫婦+子供2人

子供部屋の広さ:6.5畳(収納込み)

最後の事例は、集中できるスタディスペースを備えたゆとりのある子供部屋です。

作り付けのデスクや収納と、天井の下り壁のアクセントで部屋がすっきりとまとまって見えるようにしています。

下り壁で仕切られたスタディスペース

6.5畳と広さにゆとりのある子供部屋ですが、あまり家具は増やさないようにしたいという施主様の要望で、収納やデスクなどの家具を作り付けで設置しました。

スタディスペースの上の天井を下り壁にすることで、フリースペースとの切り替えができて、勉強する際の集中力が上がるように工夫しています。

来客時は隠せる収納の工夫

クローゼットは建具を設置せず、カーテンで隠せるようにしています。

友達が遊びに来た時などに目隠しをすることができます。

また収納に建具がないことでコストダウンと、普段つかうときは開け放して物が取り出しやすくしてあります。

まとめ

子供部屋は広さだけではなく、どんな風に使いたいかや、家族ごとの考え方によっても広さや間取りが変わってきます。

家族と過ごす時間を基本とする場合は、子供部屋はシンプルで小さくして共有スペースを充実させることがおすすめです。

子供のプライベートな時間を確保してあげたい場合は、子供部屋で過ごしやすくなる工夫が重要です。

他の間取りとの兼ね合いもありますので、総合的に判断し、一番いい間取りをご提案いたします。

ぜひお気軽にご相談ください。