様々な活用方法やデザイン性などから注目が集まっている「土間のある家」。

注文住宅であれば、施主様の好みやこだわり、ご要望に合わせて、自由に好きな空間をつくることも可能です。

ステーツがつくった土間のある家の事例と、土間のある家のメリットや注意点などをご紹介します。

- 土間の役割とは?いま土間のある家が人気の理由

- 土間のある家を建てる際に考えるべきポイント3選

- ①活用方法を決める

- ②土間部分の素材を決める

- ③土間ならではの寒さや湿気の対策を取る

- 土間のある家の事例と間取り

- 事例1:ハンモックのある土間リビング

- 事例2:多目的に使える土間リビング

- 事例3:仕切ることもできる土間スペース

- 事例4:玄関を拡張した土間リビング

- 事例5:趣味の玄関ギャラリーがある平屋

- 土間のある家のメリットと活用方法

- 土足で使用できる

- 水濡れに強い

- 汚れを気にせず使用できる

- 空間が個性的になる

- 夏場は涼しく感じられる

- 様々な用途で活用できる

- 土間のある家のデメリットと注意点

- 寒さや湿気対策が必要になる

- 段差ができる

- 床材によって機能性や費用が変わる

- 掃除方法を検討する必要がある

- 設置する場所によってはデッドスペースになってしまう

- 土間をより便利な空間にする方法

- 適切な広さと動線を考える

- 必要な設備を設ける

- 理想の土間のある家を建てるには

- 住宅展示場や完成見学会で実物を見る

- 実績が豊富なハウスメーカーに相談する

- まとめ

土間の役割とは?いま土間のある家が人気の理由

伝統的な日本の住宅で重要な役割を果たしてきた土間。近年、その高い収納性や利便性が再び注目を集めています。人気の理由は主に次の3つです。

・実用性が高い

・おしゃれな空間を演出できる

・多目的な用途に活用できる

土間が流行っている理由の一つが「実用性の高さ」です。土間は玄関を拡張した形で使えるため、アウトドア用品やベビーカー、子供の遊び道具などを収納できます。さらに、土間収納として知られる収納スペースを確保すれば、靴や傘を収納することも可能です。

また「おしゃれな空間を演出できる」ことも理由として挙げられます。特に玄関に広い土間を設けると、空間を広く演出し、ディスプレイとして自転車や靴などを飾れます。さらに、インナーテラスとして使用でき、状況に応じて家の中の空間を区切ることも可能です。

さらに、多目的な用途に活用できる点も人気の理由です。土間は汚れを気にせずに「趣味のスペース」として活用できます。さらに、広さを確保すればヨガやトレーニング、音楽鑑賞など、様々な趣味を楽しむ場としても最適です。

土間のある家を建てる際に考えるべきポイント3選

土間のある家を建てる際、考えるべきポイントは次の3つです。

・活用方法

・土間部分の素材

・寒さや湿気対策

以下で詳細を解説します。

①活用方法を決める

土間のある家を建てる際にはまず、どのように土間を使うかを決めましょう。土間の活用方法は多岐にわたりますが、以下のような活用方法が代表的です。

・リビング

・玄関土間

・ペットや子供の遊び場

・ガレージ

・趣味のスペース

・収納

・サンルーム

バイクや自転車など、一般的に持ち込みにくいものも屋内で管理できるので、悪天候時にも心配ありません。また、施錠もできるため、盗難の心配も軽減されます。

メリットや活用方法の詳細は、後述する「土間のある家のメリットと活用方法」で解説します。

②土間部分の素材を決める

土間部分の床材を選ぶ際には、予算や空間デザインだけでなく、機能性と安全性を重視しましょう。

お手入れや掃除がしやすい素材や、摩擦が少なく滑りにくい素材を選ぶことで、安全性を確保できます。

特に土足で歩く玄関土間は、砂埃が舞い上がりやすい場所です。お手入れしやすい素材を選ぶことで、美しい空間を保てます。

ステーツでは土間部分にタイル張りを標準で採用しています。タイル張りは一般的に耐久性が高く、メンテナンス性に優れている点が特徴です。

③土間ならではの寒さや湿気の対策を取る

土間は便利な空間ですが、寒さや湿気対策が重要です。タイルやコンクリート、モルタル、天然石など、土間で使われる素材は熱伝導率が高い特性を持っています。従って、外の寒さが床材から伝わると、室内に侵入し、土間部分から底冷えを感じることがあります。

断熱材を使用していない土間は夏は暑く、冬は寒くなりがちなため、土間リビングを計画する際には寒暖状況を踏まえて設計しましょう。

また、断熱材を使用していない場合、寒暖差が大きく、結露しやすい場所になりますが、適切な断熱材を基礎に組み込むことで、結露の影響を抑えることが可能です。なお、ステーツでは土間部分にも断熱材を使用しています。

湿気を調節するために、壁に珪藻土や漆喰を使用する方法もありますが、部分的な対策ではなく、家全体の断熱性を高めたほうが効率的です。断熱性能の高い家づくりをするには、土間だけでなく床や壁、窓、天井など他の部分も含めた断熱対策が欠かせません。

住宅に求められる断熱等級を満たした設計なら、土間リビングであっても快適に過ごせる家が実現します。

土間のある家の事例と間取り

ここからは、ステーツの実例から、土間のある家の特徴や間取りのポイントをご紹介します。

事例1:ハンモックのある土間リビング

家族構成:夫婦+子供2人

土間の広さ:4帖(2坪)

1つ目の事例は、リビングに土間スペースと吹き抜けをつくり、開放的なスペースを作った事例になります。

吹き抜けのある土間

土間部分は一段下がっているので、より吹き抜けと天井が広く高く感じられます。梁を見せることでハンモックチェアを設置する場所もでき、ハンモックチェアでくつろぎたい人は土間リビングに行くという使い方をしています。

土足ではない土間の使い方

土間部分は温かみのあるタイルで仕上げています。またリビングの延長スペースとして使うため、土足ではない使い方をしているそうです。

玄関とつながる土間

土間リビングは玄関とつながっています。玄関からリビングへ直通の家族動線としても使用できますし、来客時、ハンモックのあるスペースでおもてなしをすることもできます。

事例ページ:

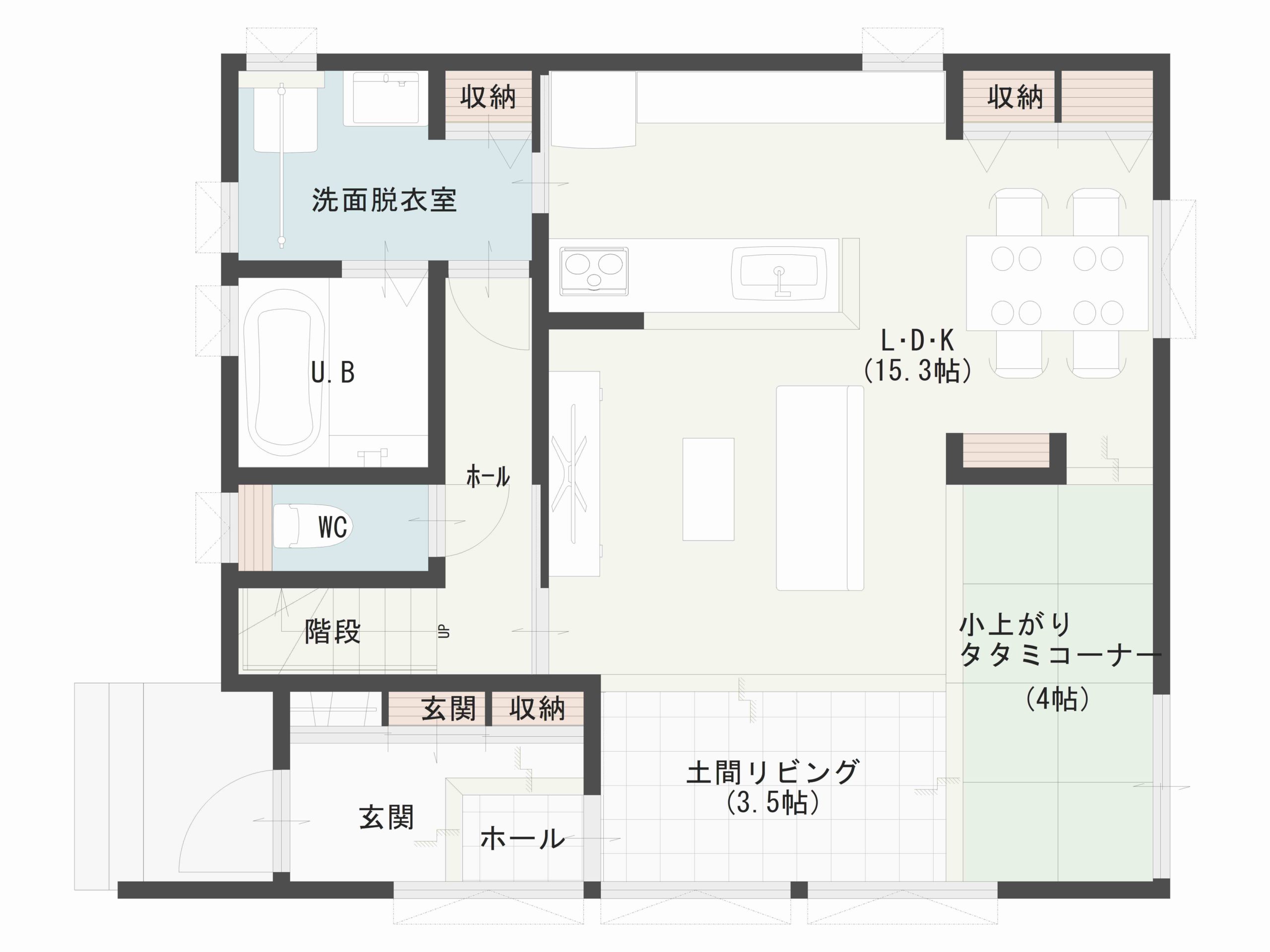

事例2:多目的に使える土間リビング

家族構成:夫婦+子供2人

土間の広さ:3.5帖(1.75坪)

2つめの事例はリビングの一角に土間スペースを設置していますが、玄関からの動線として日常的に通る場所になっています。

様々な使い方ができる土間スペースとして設計されました。小上がりの畳スペースも隣接している点も特徴的です。

リビングの使い方を拡張できる土間

土間スペースは、リビングと小上がりに面していて、日常的に使いやすい場所に設置しています。

植物を置いたり、DIYを楽しんだり、リビングの延長としていろいろな使い方ができる自由な空間になっています。

玄関からの動線

玄関と同じタイルで仕上げていますが、玄関の土間より一段高くして、靴を脱いで使う想定になっています。

おおらかで開放的な土間リビング

土間スペースは玄関、リビング、小上がりと吹き抜けをつなぐおおらかな空間として機能しています。

LDKをより広く使える開放的な間取りにすることで、土間の役割や使い方も幅広くなりました。

事例ページ:

事例3:仕切ることもできる土間スペース

家族構成:夫婦+子供2人

土間の広さ:4帖(2坪)

3つ目の事例は、LDKの一角の土間スペースを引き戸で仕切ることもできるようにしています。

土間スペースの外にはテラスと庭があり、庭の延長のような使い方ができる空間です。

インナーテラスとして使える土間

土間部分は階段下のスペースを活用して作られています。

玄関や庭ともつながっていますが、室内よりはやや外に近い扱いになっていて、鉢植えを置いたり、洗濯物を干すことができるインナーテラスのような役割を果たしています。

不要な時は仕切ることで光熱費を節約

土間スペースを使わない時はアクリルのパーテーションで仕切ることができます。

洗濯物を干している時に目隠しできるよう、半透明の引き戸にしています。

事例ページ:

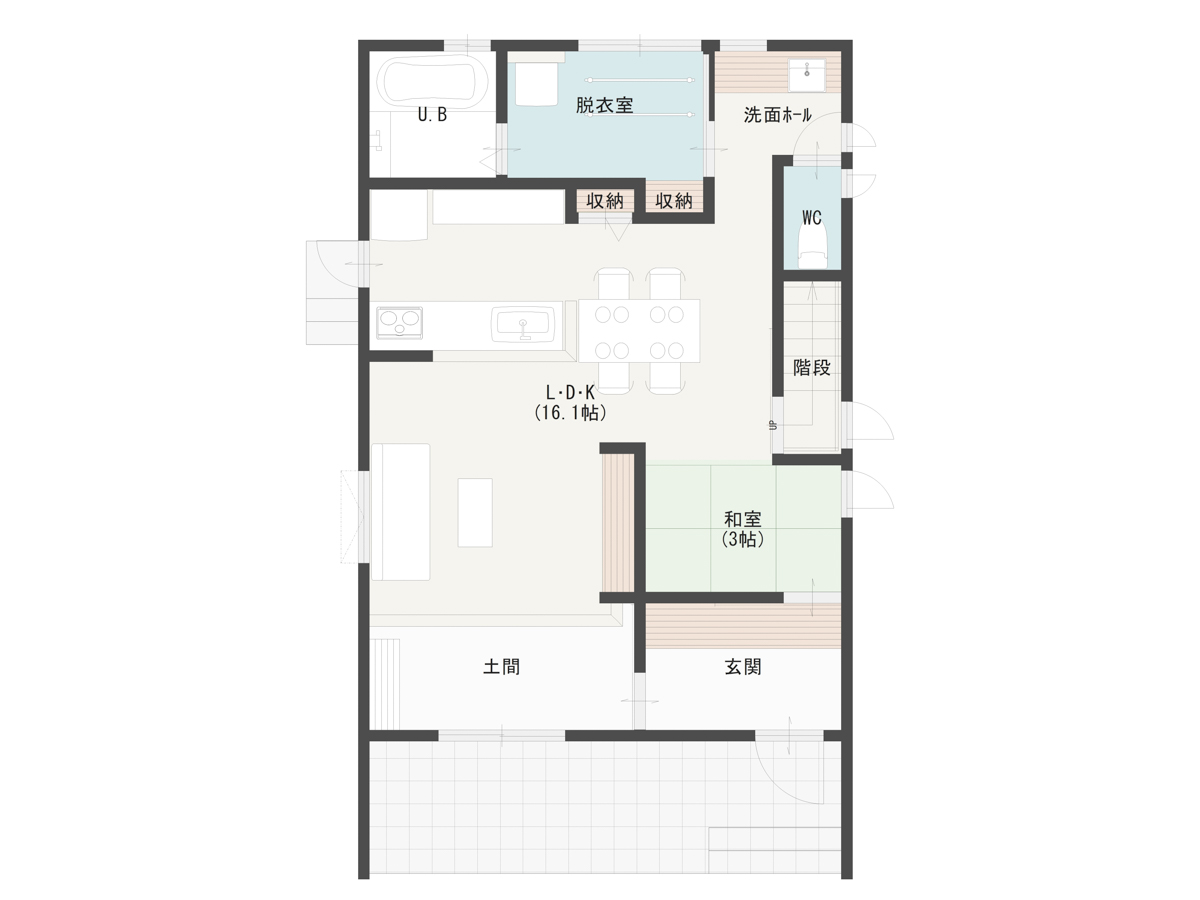

事例4:玄関を拡張した土間リビング

家族構成:夫婦+子供2人

土間の広さ:3.39帖(1.7坪)

4つ目は玄関を拡張した土間リビングの事例です。玄関から和室に入れる来客動線と、広い土間スペースからLDKに入れる家族動線の2つを分けて設計しています。

DIYや子供の遊び場など多目的に使えるようにしています。

庭とつながる開放的な空間

土間の外はテラスになっており、LDKと外をつなぐ役割を果たしています。気候の良いときは、外とつながったリビングとして活用することができます。

玄関からシンプルにつながる動線

玄関から続くフラットなタイルの土間は、靴を履いたまま使用します。リビングに上がる段差で靴を脱ぐ使い方をするので、土間全体が玄関の延長としても機能しています。

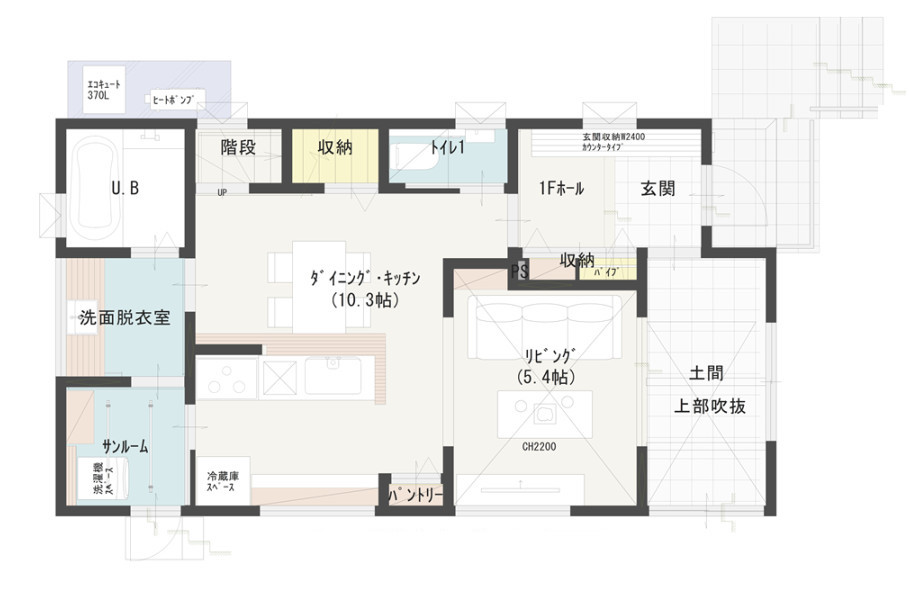

事例5:趣味の玄関ギャラリーがある平屋

家族構成:30代夫婦

土間の面積:6.4帖

5つ目は趣味の玄関ギャラリーがある事例です。こちらは趣味の物を飾ったり作業したりできる大きな玄関スペースが特徴的な間取りになっています。

平屋ならではの勾配天井のある開放的なリビングや、ワンフロアで納まる快適な生活ができる点が特徴です。

土間のある家のメリットと活用方法

生活空間に土間があると、なんとなくおしゃれに感じるので欲しいという方も多いのではないでしょうか。

土間は見た目だけではなく、使い勝手や快適さなどの面でも役立ちます。まずは家を建てる際、土間を取り入れるメリットについて解説いたします。

土足で使用できる

外部に接した室内の一部を土間で仕上げると、外の空間の延長として土足のまま使用することもできます。

子供の遊び場として庭とリビングをつなげて中庭のように使用したり、屋外で使用しているアウトドア用品を使ってキャンプ気分を楽しむことも可能です。

また玄関の土間を広く設けて来客をもてなすスペースとして使用すれば、靴を脱がずにそのまま気軽にコミュニケーションをとれる場所としても使用できます。

現代でも、内と外をつなげることができる中間的な用途の場所として、多目的に活用できます。

水濡れに強い

土間部分はコンクリートやモルタル、タイルなどを使用することが多いため、水濡れに強いのが特徴です。

濡れたものを持ち込んだり、洗濯物や傘を干すスペースとしても活用できます。

また玄関近くのリビングの一角に土間を配置すると、室内には上げにくいさまざまな物の一時的な置き場としても活躍します。

汚れを気にせず使用できる

土間部分は水濡れに強いため、床が汚れた場合も水洗いすることが可能です。

そのため、薪ストーブや屋外で使用するものを使用したり、DIYや趣味の作業スペースとしても活用できます。

例えば土間のパントリーを設置すれば、土がついたままの野菜を保管したり、汚れた作業着で過ごすことも可能です。

また、土間の素材は丈夫で掃除もしやすいため、手入れやメンテナンス面でも負担が少ないのがメリットです。

家族が過ごす場所の一角に土間スペースを作ることで、ペット専用の居場所として利用できます。

ペットと暮らす家のポイントは、こちらの記事も参考にしてみてください。

空間が個性的になる

土間を設けると、室内に段差が生まれ、素材や使い方も幅が広がるため、通常の室内とは違った印象の個性的な空間をつくることができるようになります。

アウトドアなどの屋外で使用する趣味の道具を並べたり、カフェや店舗のような雰囲気を演出するなど、アイデアが広がり、遊び心のあるスペースを自由に楽しめます。

土間と庭を繋げると、外と内の一体感が生まれる点もメリットです。例えば玄関に土間を設けた場合、玄関土間から中庭に視線が繋がって、奥行きや開放感が生まれ、より広々とした空間を演出できます。

また、土間と中庭を結ぶと、屋外での活動や娯楽が楽になるのも嬉しいポイント。バーベキューやガーデニング、リラックススペースとしての利用など、多様なアクティビティを楽しめます。

夏場は涼しく感じられる

土間に使用するコンクリートやモルタル、タイルは熱伝導率や蓄熱性能が高いので、室内であれば夏場は床表面がひんやりと涼しく感じられます。

逆に、冬場は薪ストーブや床暖房などで温めて熱をたくさん蓄えることができれば、室内へ放熱するので暖かく感じられます。

ただし、冬に冷えてしまうと、底冷えする原因となりますので注意が必要です。

様々な用途で活用できる

土間空間は多目的に活用できる点がメリットです。例えば次のような場面で活用できます。

・土間収納

・リラックススペース

・趣味部屋

・子供やペットの遊び場

・洗濯物干しスペース

土間は収納スペースやコミュニケーションスペース、趣味の空間、子供の遊び場、家事の場所として活躍します。収納スペースとしては、玄関から続くウォークインの収納が一般的。季節ものや外出時に必要なものをまとめて収納できます。

また、広い土間空間を活かしてテーブルや椅子を配置し、友人とのコミュニケーションを楽しむカフェ風の空間としての利用も可能です。また、DIYや子供の遊び道具の収納にも役立ちます。さらに、洗濯物の干し場や洗濯機、アイロンがけのスペースを確保することで家事を効率的に進められます。

土間のある家のデメリットと注意点

寒さや湿気対策が必要になる

土間部分は一般的に、冬場に特に冷えやすく、温めるのに時間がかかります。特に寒冷地では足下が冷たく感じやすいので注意が必要です。

この問題に対処するには、土間の下に断熱材を入れる必要があります。

※ステーツでは、標準仕様で対応しています。

また、土間部分は湿気が溜まりやすく、結露が生じる可能性がある点にも注意しましょう。結露を防ぐため、土間のある空間では断熱性能が高い建具や、調湿効果のある壁材の使用が推奨されています。

また、土間の使い方や周辺環境に合わせて、気密・断熱性能を見直すことも必要です。湿気・結露の問題は土間だけでなく建物全体の健康性や快適性に影響を与えるので、適切な対策が求められます。

段差ができる

土間は通常の室内部分よりも1段低くすることが一般的です。そのため、家の中に段差ができてしまうので、高齢者や小さい子供がいる場合は配慮が必要です。

床材によって機能性や費用が変わる

土間と一括りにいっても、使用する素材によって機能性や建築費用などのコストが大きく変わります。

タイルは掃除しやすい反面、種類によっては水に濡れると滑りやすいものがあるので、見た目だけではなく、どんな風に使用するか決めてから素材を選ぶことが重要です。

ちなみに、ステーツではタイル張りが標準です。他に天然石などもあり、施主様の好みや予算、使用方法によって最適な素材は異なります。

掃除方法を検討する必要がある

掃除の仕方もあらかじめ検討しておく必要があります。土足などで使用する場合は、通常の室内と同じ掃除機などで掃除できない場合もあるので、掃き掃除用の掃き出し窓を設置して掃除しやすくすると便利です。

設置する場所によってはデッドスペースになってしまう

土間は、独立した場所に設置してしまうと使わない空間になりやすいため、使用頻度の高いLDKに隣接させることで日常的に活用されやすくなります。

また、土間を設ける際は、目的を明確にしましょう。明確な目的がないまま土間空間を取り入れた結果、デッドスペースになってしまうことも少なくありません。一方、最初から使い方や目的をはっきりしている方は、実際に生活をした後でも有効活用しやすくなります。

どのように土間を使いたいのか、設計前に家族で話し合い、イメージを明確にしてみましょう。

土間をより便利な空間にする方法

土間をより便利な空間にするには、どうすれば良いのでしょうか。以下で特に大切な2つの方法を解説します。

適切な広さと動線を考える

土間を設ける際は、適切な広さと動線を考えることが大切です。

収納をできるだけ広く取りたいと思う人は多いですが、あまりに広すぎると持て余してしまう可能性があります。家づくりの計画段階で、どのような物をどこに収納するかを明確にし、収納物の幅や高さを考慮すると、適切な広さを確保できます。

また玄関に土間収納を設ける場合、玄関と室内の両方から土間収納にアクセスできる動線を設けることがポイントです。これにより、物を収納したり持ち出す際に動線を効率化できます。

必要な設備を設ける

玄関土間を設ける際に、便利な機能や設備を知っておくと、より使い勝手の良い空間を作ることができます。例えば、次のような設備を設けるか検討しましょう。

・可動式の棚

・照明

・コンセント

・ハンガーフック

土間に棚を取り入れる際には、収納するものが変わっても対応できるよう、棚を動かせるようにすると便利です。

また、玄関は薄暗い場所なので、土間収納にも照明を付けましょう。窓ではなく照明にすることで、いつでも明るい室内になります。

さらに、コンセントを設けると、何か作業をする際に便利です。ただし、床が濡れた際に漏電の危険があるため、高い場所にコンセントの取り付け位置を設置することが重要です。

その他、外出先から帰ってきた時にジャケットなどをかけられるフックの設置を検討しましょう。特に雨で濡れたコートなどは、乾くまでクローゼットに入れずにかけておけます。

理想の土間のある家を建てるには

理想的な土間のある家を建てるには、どうしたら良いのでしょうか。以下では、家づくりを検討し始めた際に起こすべき、具体的なアクションを紹介します。

住宅展示場や完成見学会で実物を見る

理想のマイホームを建てるためには、モデルハウスや完成見学会で実際の建物を見ることが重要です。実物を見ることで、土間を取り入れた家づくりが具体的にイメージでき、自分の好みやニーズに合った住まいづくりが進めやすくなります。

間取り図やパースだけでは、想像が難しい部分もありますが、実際に建物内部を歩いてみることで、よりリアルな感覚で土間のある家を理解できます。

部屋の広さや配置、光の差し込み具合、素材や仕上げの質感、設備機器の性能などを目で見て確認することで、理想の住まいかどうかを判断できるでしょう。

実績が豊富なハウスメーカーに相談する

信頼できるハウスメーカーへの相談は、理想的な土間のある家を実現する上で不可欠です。

ハウスメーカーによってデザインや費用に大きな違いがあるため、家づくりを検討する際には、土間のある家の実績が豊富なハウスメーカーに依頼しましょう。

長年の経験とノウハウを持つハウスメーカーに依頼すれば、お客様のニーズに合ったプランの提案や、信頼性の高い取引が実現できます。

まとめ

土間といっても、設置する場所や素材によって使い方は大きく変わってきます。

どのような使い方をするのかを検討し、プランニングすることで、土間空間は非常に便利なスペースとして活用できます。

施主様のご要望に合わせて、素材や間取り、デザインを自由に決められるのは注文住宅ならではの魅力です。

ステーツではこれまで手掛けた様々な土間スペースの事例をもとに、施主様に一番いい間取りをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。